ACCUEIL

Présentation de l’exposition

et de l’artiste

Observateur perspicace des âmes et des formes, le peintre Antoine Dumas (1932-2020) a développé une œuvre profondément personnelle que cette exposition met en lumière, dévoilant la résonance actuelle de son univers visuel.

Le titre « En parallèle » révèle son dualisme de créateur: maître de l’art figuratif évoluant parallèlement aux mouvements conceptuels dominants et artiste menant de front une carrière d’enseignant passionné à l’École des arts visuels de l’Université Laval.

Entre illustration publicitaire et création pure, entre pédagogie et pratique artistique, Dumas a ciselé un langage visuel unique. Ses aplats colorés et ses compositions épurées, à la fois tendres et incisives, dialoguent avec notre époque où les frontières artistiques s’effacent.

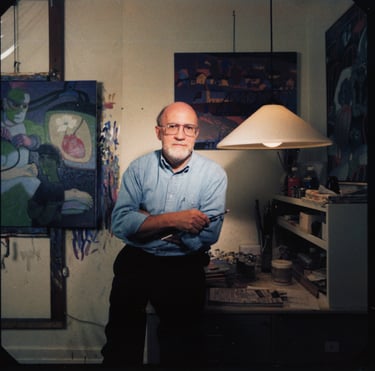

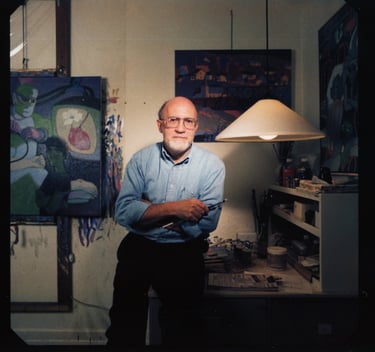

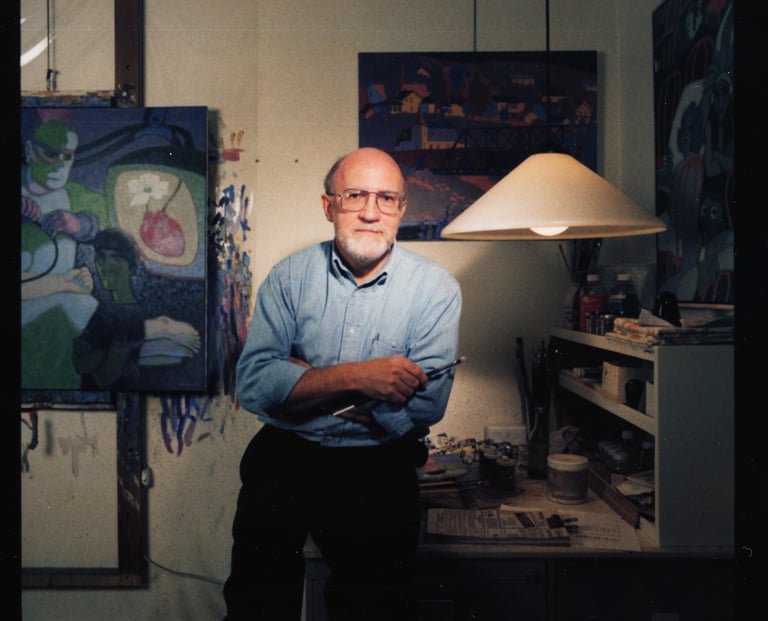

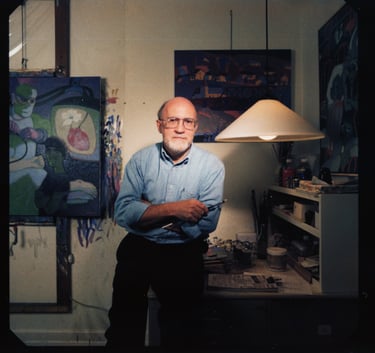

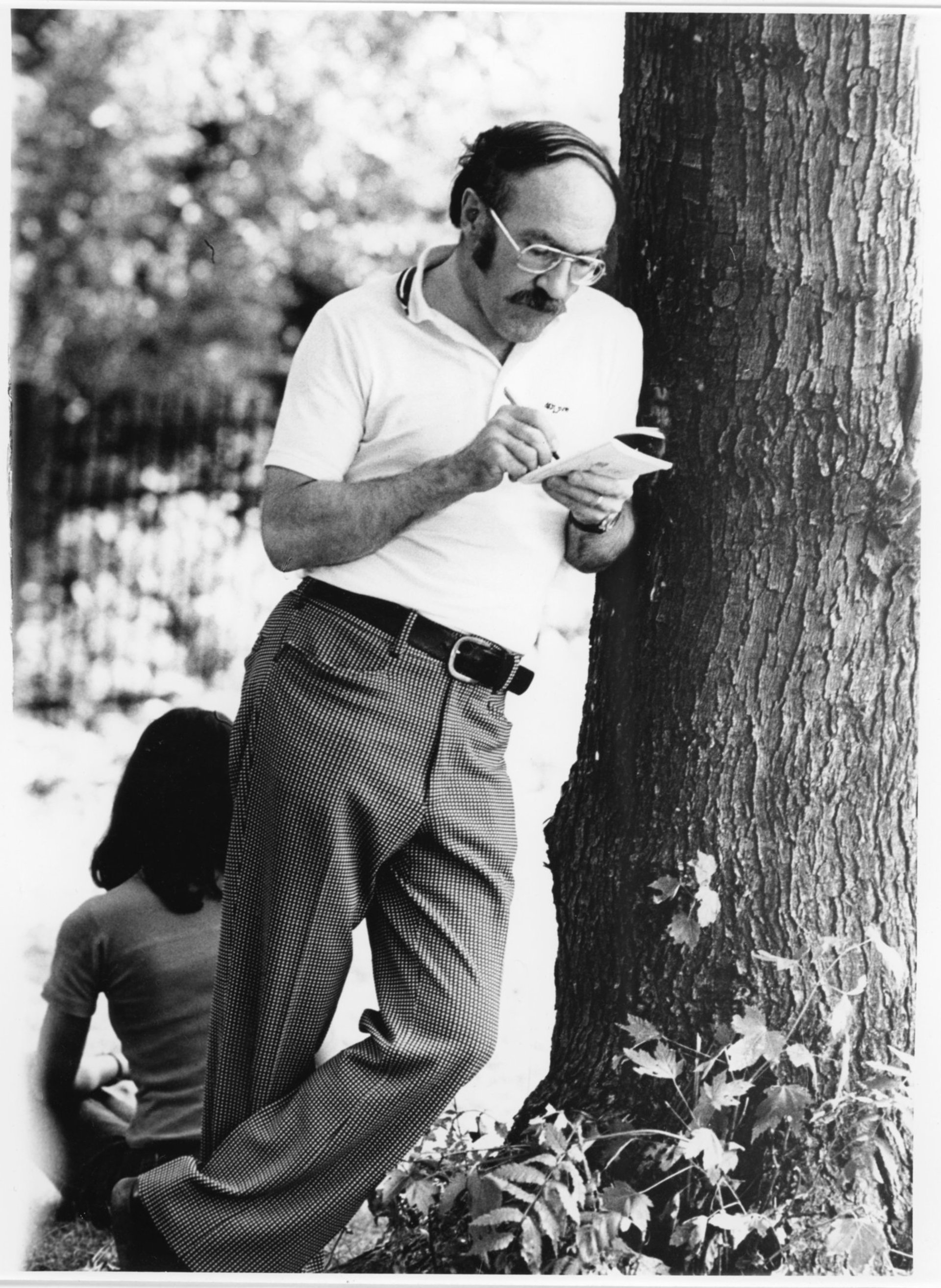

Antoine Dumas

Stephen Homer, 1993

Ce portrait met en lumière l’artiste dans un moment de simplicité. L’image capte l’homme autant que le créateur, dans son atelier, un cadre inspirant et propice à la création.

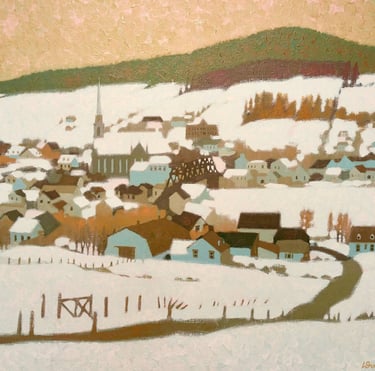

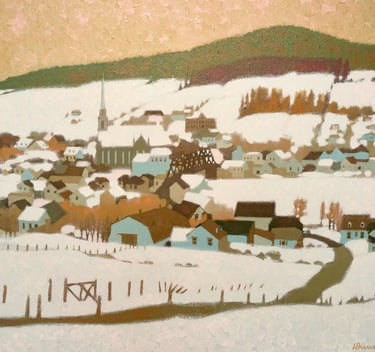

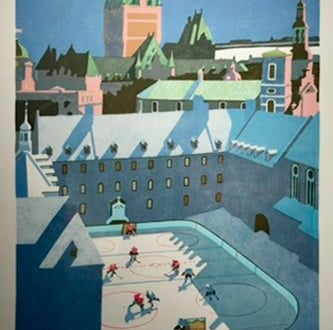

Sainte-Marie-de-Beauce

Ce paysage hivernal stylisé et paisible unit mémoire et poésie dans une vision douce et lumineuse du Québec, où l’architecture vernaculaire et la neige deviennent les signes d’une identité québécoise à la fois intime et intemporelle.

Dans Sainte-Marie-de-Beauce, Antoine Dumas propose une vision stylisée et lumineuse de la ville québécoise en hiver, baignée d’une atmosphère calme et silencieuse. La scène, peinte en 1979, évoque à la fois le souvenir et la rêverie, dans une composition où l’architecture vernaculaire et le paysage enneigé s’organisent avec rigueur et douceur.

L’artiste emploie une palette restreinte de blancs, d’ocres, de bruns et de bleus pâles, qui confère à l’ensemble une grande unité visuelle et une ambiance feutrée. Les formes sont simplifiées, presque géométriques : maisons, église, arbres et collines s’imbriquent dans un enchaînement de masses claires et foncées, structurant l’espace sans jamais l’alourdir. Le clocher élancé, placé au centre, joue le rôle d’ancrage visuel, tandis que la ligne ondulante de la route guide l’œil vers l’arrière-plan.

La perspective volontairement aplatie, jointe à une lumière diffuse et dorée, donne à la scène une qualité presque intemporelle. Il ne s’agit pas d’un relevé topographique, mais d’un paysage intériorisé, recomposé par la mémoire et la sensibilité de l’artiste. L’hiver y est doux, silencieux, enveloppant — loin de toute rudesse.

À travers cette image paisible d’une ville sous la neige, Dumas célèbre une forme d’identité québécoise enracinée, dans une approche à la fois graphique et poétique. L’œuvre, tout en retenue, parvient à conjuguer précision formelle et émotion diffuse, entre observation du réel et idéalisation affective.

SALLE 1

Études à

San Francisco :

California Dreaming

Cette première salle explore le séjour d’Antoine Dumas à San Francisco à la fin des années 1960, alors qu’il poursuit une formation à l’Academy of Art College. Marqué par l’effervescence culturelle de la côte ouest américaine, Dumas découvre un univers visuel dominé par la pop culture, le psychédélisme, l’illustration graphique et les nouveaux codes de l’image. Les œuvres exposées — exercices académiques, expérimentations graphiques et premières toiles personnelles — témoignent d’un regard en formation, curieux, stylisé, ouvert à la modernité et aux influences visuelles de son époque. Éclats de couleurs, aplats audacieux, silhouettes stylisées : tout ici évoque un moment charnière où s’amorce la signature graphique de l’artiste.

Le Golf du Pacifique

Scène balnéaire stylisée aux accents californiens, cette composition colorée et lumineuse mêle humour graphique et rêverie moderniste dans une vision pop et contemplative du loisir.

Le titre Le Golf du Pacifique déploie un jeu de mots ("golf" et "golfe"), dans le même esprit ludique qui anime cette composition aux couleurs vives et aux formes stylisées. Antoine Dumas propose une scène baignée de lumière, où le regard glisse entre les palmiers élancés, les joueurs de golf stylisés et l’éclat du bord de mer. L’œuvre se distingue par une palette audacieuse de couleurs franches — bleu lavande, vert citron, mauve et rose pâle — qui baigne les personnages dans une atmosphère presque irréelle, évoquant à la fois l’exotisme californien et une rêverie moderniste.

La composition, très construite, oppose les masses sombres des palmiers aux zones inondées de lumière, créant un jeu de contrastes saisissant. Les figures humaines, réduites à des silhouettes élégantes et hiératiques, rappellent l’esthétique graphique des années 60-70, proche de la bande dessinée, de la publicité ou du Pop art — mais sans cynisme : Dumas y insuffle une forme de contemplation douce, presque méditative.

La perspective, légèrement aplatie, confère à la scène une qualité théâtrale, quasi onirique. Le titre suggère une scène de villégiature de luxe, mais l’ensemble, malgré le sujet mondain, reste silencieux, presque suspendu hors du temps.

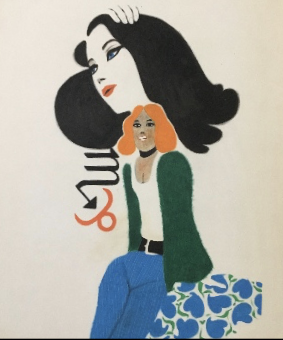

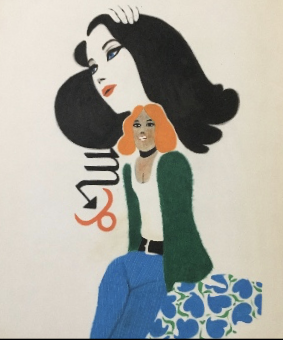

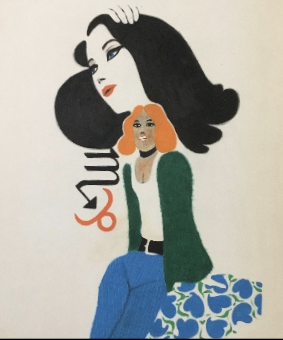

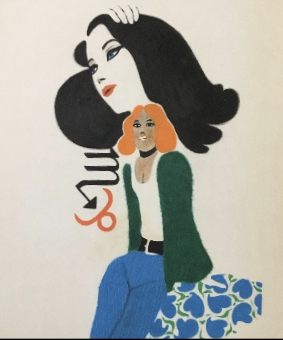

Sans titre — Exercice académique (deux femmes aux signes astrologiques : Taureau et Scorpion)

Jeu graphique audacieux et stylisé sur l’image féminine, cette scène verticale aux couleurs franches et contrastées évoque l’esthétique visuelle des années 60, entre symbolisme, illustration et culture pop.

Sans titre (Deux femmes aux signes astrologiques_Taureau et Scorpion) est un exercice académique réalisé en 1969 par Antoine Dumas, dans une esthétique résolument graphique. Deux figures féminines s’emboîtent visuellement dans une composition verticale qui joue sur le contraste des formes, des couleurs et des matières : au sommet, une grande tête stylisée, aux cheveux noirs d’encre, domine l’image de son regard bleu et de son port hiératique. Plus bas, une seconde femme, rousse et souriante, est assise sur un banc recouvert d’un motif floral audacieux, typique du vocabulaire visuel de la fin des années 60.

Entre elles, deux signes astrologiques disposés à la verticale forment une colonne graphique : le Scorpion, tracé en noir, semble surgir de la chevelure noire ; le Taureau, en roux, fait écho à la chevelure vibrante de l’autre femme. Ce dialogue de tons – noir et orange, bleu et vert – articule toute la composition et renforce le jeu de superpositions visuelles.

La palette est vive, franche : bleu roi pour le pantalon rayé, vert émeraude pour le cardigan, blanc éclatant pour le fond, ce qui met en valeur le travail sur les aplats de couleurs et les contours nets. L’absence de profondeur, assumée, renforce l’effet de planéité graphique et donne à la scène une qualité d’affiche ou de couverture de magazine.

À la fois stylisée et expressive, cette œuvre témoigne de l’intérêt de Dumas pour les formes synthétiques, les textures contrastées (papier, pastel gras) et le langage visuel contemporain de son époque. Elle s’inscrit dans une exploration de l’image féminine, entre illustration, mode et imagerie symbolique, sans jamais verser dans la narration explicite.

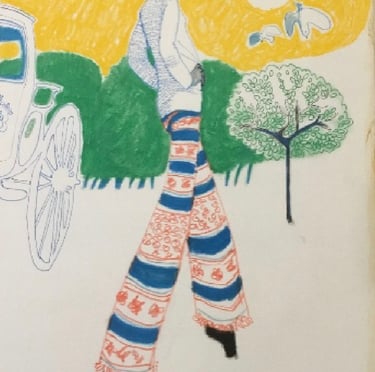

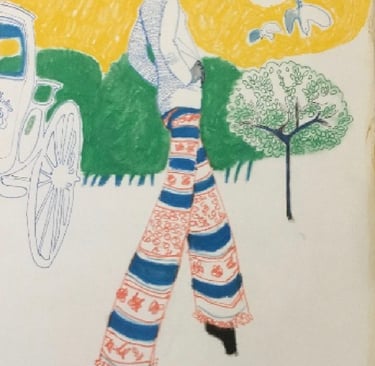

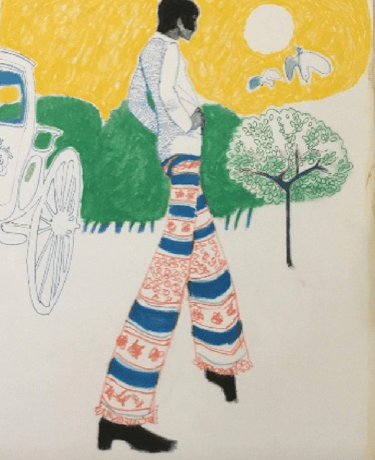

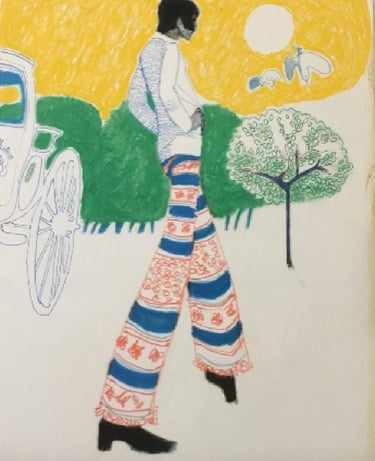

Sans titre — Exercice académique (femme au pantalon orné)

Icône féminine stylisée aux accents psychédéliques, cette figure élancée incarne l’esprit libre et visuel des années 60, entre mode, culture pop et ambiance urbaine réinventée.

Dans cet Exercice académique de 1969, Antoine Dumas explore une figure féminine stylisée, saisie dans un pas de côté, le regard tourné vers l’horizon. L’œuvre, réalisée au pastel gras sur papier, révèle déjà l’intérêt de l’artiste pour les contrastes de texture, les aplats de couleur et une certaine forme de théâtralité visuelle.

La composition est dominée par la silhouette élancée de la femme, dont le pantalon à pattes d’éléphant attire immédiatement le regard : décoré de motifs naïfs en rouge orangé, rythmés par de larges bandes bleues, il incarne l’esthétique psychédélique et joyeuse de la fin des années 60. Ce motif textile répété contraste avec le traitement plus graphique et hachuré du chandail, esquissé en pointillés bleus. Le visage, traité en noir avec un modelé plus soutenu, apporte une densité inattendue au personnage, comme si cette figure légère portait aussi une gravité intérieure.

En arrière-plan, un décor minimaliste mais évocateur : un soleil éclatant, deux oiseaux stylisés, un arbre aux feuillages en arabesques et, à gauche, ce qui semble être un véhicule hippomobile — carrosse ou fiacre — à peine esquissé. Ce détail anachronique mais emblématique évoque l’ambiance de la ville à l’époque où l’artiste y a séjourné, entre modernité vestimentaire et folklore urbain destiné aux visiteurs.

Le ciel jaune vif, en contraste avec les verts denses et les blancs laissés vierges, crée une tension lumineuse qui structure l’image. La perspective est volontairement simplifiée, presque suspendue. L’œuvre ne cherche pas à reproduire fidèlement le réel, mais plutôt à en capter l’esprit, à travers une stylisation qui convoque autant la mode, la culture visuelle populaire et la bande dessinée que les recherches graphiques modernistes.

Il ne s’agit pas d’un portrait, mais d’une icône : une silhouette qui incarne son époque avec fraîcheur, liberté et singularité.

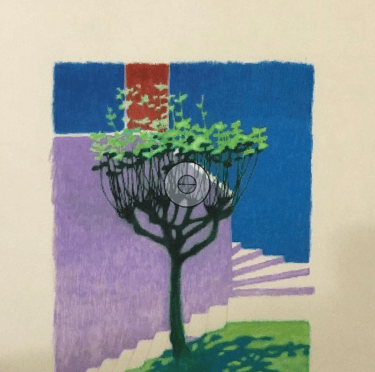

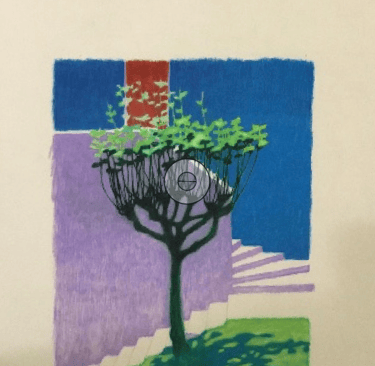

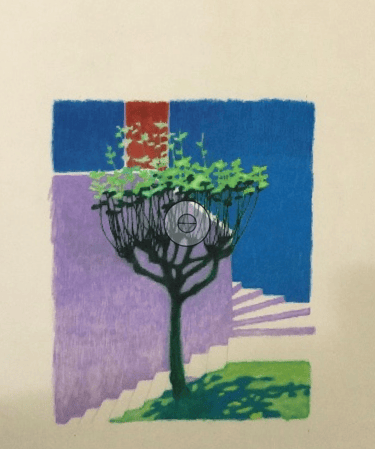

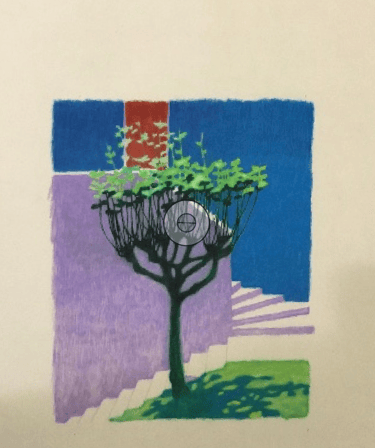

Les escaliers (Exercice académique)

Scène architecturale baignée de soleil, cette composition géométrique et colorée capte la poésie d’un lieu calme et lumineux, où lumière, volumes et végétation s’accordent dans une harmonie silencieuse.

Dans Les escaliers, réalisé en 1969 au cours d’un exercice académique, Antoine Dumas saisit une scène architecturale observée sur le vif, probablement lors de son séjour en Californie. Le dessin, exécuté au pastel gras, capte avec justesse l’intersection entre un environnement bâti aux formes géométriques franches et la présence organique d’un arbre soigneusement taillé, baigné de lumière.

La composition est centrée sur une structure simple mais puissamment évocatrice : un escalier en angle baigné de mauve, un mur latéral vibrant de bleu, et une bande verticale rouge — probablement une porte. Ces couleurs franches, bien que non naturalistes, évoquent les tonalités colorées que l’œil perçoit parfois dans la lumière des ombres dans un environnement fortement ensoleillé. En avant-plan, un arbre élancé, aux branches noires et sinueuses, s’épanouit en un feuillage d’un vert éclatant, projetant sur le sol une ombre mouvante où s’entrelacent lumière et transparence.

Le traitement du pastel, en hachures visibles et en aplats vibrants, donne à chaque surface une texture tactile, presque textile. Dumas ne cherche pas une restitution photographique du lieu, mais une transcription sensible de la lumière, des volumes et du rythme visuel de l’espace. L’absence de figures humaines renforce le sentiment de calme suspendu, comme si la scène attendait un mouvement à venir.

Par sa composition rigoureuse, ses couleurs audacieuses et sa stylisation maîtrisée, l’œuvre évoque les recherches formelles du modernisme tardif, mais toujours ancrées dans une réalité tangible. Les escaliers témoigne de l’acuité du regard de Dumas : un regard capable de transformer un coin de rue ou un patio discret en un tableau méditatif et vibrant, où l’architecture et la nature dialoguent dans une harmonie silencieuse.

Le rêve passe

Dans Le rêve passe, Antoine Dumas met en scène le contraste entre le poids du quotidien et l’éclair fugace du rêve. Au registre inférieur, une procession de voitures géométrisées évoque la routine mécanique des déplacements urbains. Plus haut, une enfilade de maisons noires et répétitives souligne l’uniformité monotone de la banlieue, cadre ordinaire d’une vie sans surprise. Au-dessus de ce monde figé surgit un avion aux couleurs vives, dont le passage inattendu ouvre un instant de liberté et d’évasion.

Le titre renvoie ironiquement à une chanson française déjà surannée au début des années 1970 : ce « rêve » n’est qu’un passage, une apparition brève, aussitôt effacée. La sérigraphie traduit ainsi la coexistence de deux temporalités : l’inertie banale du quotidien et l’éclat fugitif d’un horizon lointain.

La formation californienne de Dumas se devine dans le traitement visuel : aplats saturés, stylisation graphique et inspiration pop. Mais derrière cette séduction formelle se cache une réflexion critique et poétique sur la vie moderne, où le rêve d’évasion se heurte à la répétition des structures urbaines et sociales.

Vitrines 1 et 2

Ces objets témoignent du séjour formateur d’Antoine Dumas en Californie au tournant des années 1970, alors qu’il étudie à l’Academy of Art College de San Francisco. Livres, souvenirs visuels et objets personnels permettent d’évoquer l’effervescence culturelle de la côte ouest américaine à cette époque, marquée par l’influence de la pop culture, du psychédélisme et du design graphique. Le livre The Beatles Illustrated Lyrics, illustré par Alan Aldridge, et le timbre de Peter Max incarnent cette esthétique visuelle audacieuse et colorée, que l’on retrouve dans certaines œuvres de Dumas. La plaque d’immatriculation, la photographie de l’école, ainsi que les objets rapportés, comme le caractère chinois du "double bonheur", évoquent à la fois l’ancrage géographique de sa formation et l’ouverture culturelle qui a marqué son imaginaire visuel. Ensemble, ces éléments posent le décor d’une Californie inspirante, creuset de références graphiques et stylistiques que Dumas intègre à sa pratique.

Carton d’invitation – Exposition Tadashi Asoma

Carton d’invitation à une exposition de l’artiste japonais Tadashi Asoma, actif à New York et au Japon. Sur l’invitation, Antoine Dumas a noté à la main ses impressions sur l’œuvre de Asoma, qu’il découvre alors dans le contexte de sa formation californienne. Cette annotation témoigne de l’intérêt soutenu de Dumas pour les démarches picturales contemporaines

Coupure de presse – San Francisco Sunday Examiner and Chronicle

Cet article de la presse dominicale évoque l’inauguration de deux institutions culturelles majeures dans la région de la baie : le Oakland Museum et le Berkeley Art Museum. Antoine Dumas en conserve l’article comme marqueur d’une époque riche en renouvellements muséaux, qu’il observe avec attention durant son séjour d’étude.

Document d’analyse – L’état de l’art en Californie

Dans ce document de travail, Antoine Dumas résume les courants artistiques dominants observés en Californie en 1969–1970. Rédigé à l’intention de ses collègues et élèves à son retour à Québec, ce texte révèle son souci de transmettre une vision synthétique et critique de l’art tel qu’il se pratiquait alors sur la côte ouest des États-Unis.

Dépliant – Session de printemps 1970, Academy of Art College

Ce dépliant présente les modalités d’inscription pour la session de printemps 1970 à l’Academy of Art College de San Francisco, l’institution où Antoine Dumas poursuit sa formation en arts visuels. L’école, réputée pour sa pédagogie orientée vers l’illustration et le design, joue un rôle décisif dans l’évolution de son langage plastique.

Bulletin de notes – Session d’automne 1969, Academy of Art College

Bulletin officiel attestant du cheminement scolaire d’Antoine Dumas à l’automne 1969, au sein de l’Academy of Art College. Au-delà des notes, ce document souligne l’engagement du peintre dans un contexte académique nord-américain très différent de celui du Québec, et marque une étape structurante dans son parcours artistique.

Coupure de presse

Coupure de presse annonçant une exposition consacrée à Peter Max au M. H. de Young Memorial Museum, en 1970. Figure majeure du pop art et du graphisme psychédélique, Max a marqué l’imaginaire visuel de toute une génération. Antoine Dumas s’intéressait à ce type d’approche, où illustration, design et peinture se rencontrent dans un langage nouveau et éclatant.

Espace

de transition

L’artiste au Parc du Bois-de-Coulonge

pour les concours hippiques

On y surprend l’artiste en train de croquer des scènes des concours hippiques au Parc du Bois-de-Coulonge.

SALLE 2

L’atelier

Cette salle lève le voile sur le travail préparatoire d’Antoine Dumas, révélant l’envers de la création : croquis, esquisses, études de composition et ajustements techniques. On y découvre comment l’artiste construit patiemment ses images, souvent très structurées dès l’origine, avant de leur insuffler, dans la version finale, une lumière, une matière et une atmosphère particulières. Que ce soit par l’encre précise du Rapidographe, la gouache, le pastel ou le crayon de couleur, chaque esquisse témoigne d’une recherche à la fois rigoureuse et intuitive. Ensemble, ces œuvres donnent accès à l’atelier mental de Dumas, là où s’inventent les rythmes, les cadrages et les équilibres qui caractérisent toute sa production.

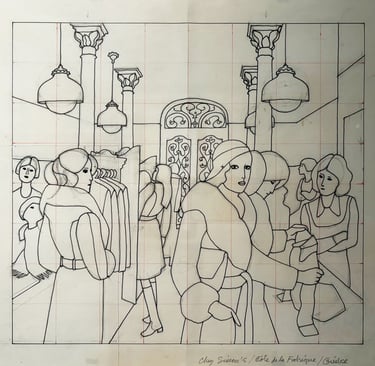

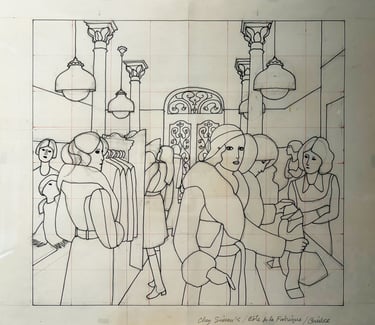

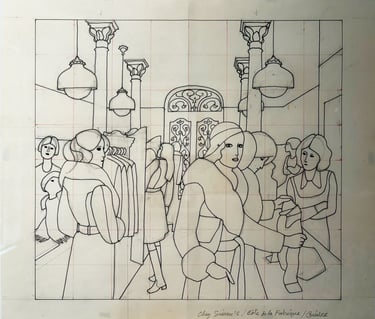

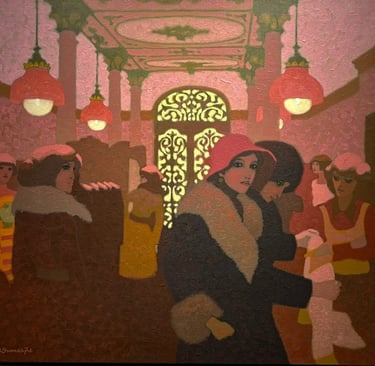

Chez Simons

(Esquisse préparatoire)

Cette scène intérieure soigneusement composée capte, dans la rigueur du trait, la vie quotidienne d’un lieu emblématique de Québec, entre observation précise et évocation sensible d’une mémoire partagée.

Dans cette esquisse en noir et blanc, Antoine Dumas trace avec précision la scène animée d’une journée d’hiver à l’intérieur du magasin Simons, toujours actif en 2025 sur la côte de la Fabrique à Québec. Des clientes élégantes, emmitouflées dans leurs manteaux, déambulent dans un décor architectural soigneusement observé : colonnes cannelées, luminaires suspendus, porte vitrée ornée de fer forgé. La composition, rigoureusement construite, est jalonnée d’axes verticaux et horizontaux, et structurée à l’aide d’une grille de carreaux, dispositif qui permettra à l’artiste de reporter fidèlement l’image sur un format plus grand pour la version peinte.

Dans l’œuvre finale, Dumas conserve l’essentiel de cette mise en place, mais en transforme l’atmosphère. Aux lignes noires précises du dessin succède une palette feutrée de bruns, de roses, d’orangés et de dorés, qui baigne la scène d’une lumière chaude et enveloppante. Les silhouettes s’adoucissent, les matières s’épaississent, et le lieu devient presque théâtral, comme suspendu dans une mémoire collective.

L’esquisse dévoile ainsi le travail préparatoire de Dumas, sa volonté de composer avec justesse un espace habité par le quotidien. La peinture, elle, prolonge cette base en un tableau sensible, où le détail observé devient ambiance, et où le réel glisse doucement vers l’évocation.

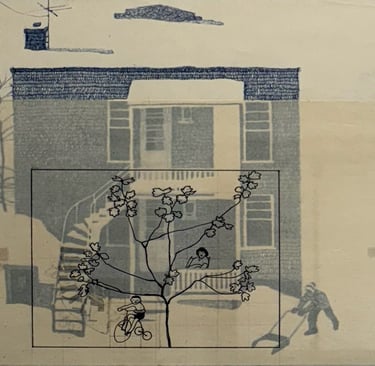

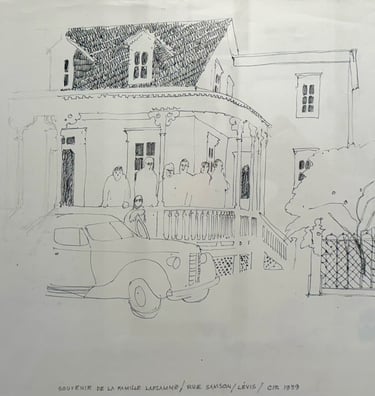

Souvenir de la famille Laflamme

(Esquisse préparatoire pour Réminiscence)

Scène domestique empreinte de retenue, cette étude en noir et blanc présente une composition frontale où maison, figures humaines et éléments du quotidien se détachent avec simplicité dans un espace suspendu entre souvenir et observation.

Dumas y pose les fondations de ce qui deviendra Réminiscence. On y retrouve la maison familiale légèrement en retrait, avec son toit mansardé, son perron orné, la voiture stationnée à l’avant-plan et un groupe de figures réunies sur la galerie. Le modèle de l’automobile, combiné à l’inscription manuscrite « cir. 1939 » au bas de l’image, ancre la scène dans un souvenir familial situé à la toute fin des années 1930.

L’image se distingue aussi par une transition frappante entre la partie gauche, tracée au crayon léger, et le reste, réalisé au stylo à l’encre. Cette rupture crée un effet de surgissement : la maison semble émerger peu à peu du néant ou d’un passé en voie de réapparition, à la manière d’un souvenir en train de se préciser.

Les personnages, déjà en place, sont traités avec un minimum de détails, figés dans une posture tranquille, presque cérémonielle. À droite, un arbre stylisé et une clôture ponctuent la scène.

Dans cette version encore inachevée, l’absence de couleur et d’ombre renforce la dimension mentale de l’image. L’esquisse témoigne du processus de Dumas : fixer une mémoire familiale avec justesse tout en construisant patiemment l’équilibre de la future composition.

Départs tous horizons

(Esquisse préparatoire pour

La ruée vers l’air)

Fantaisiste et colorée, cette esquisse met en scène l’effervescence joyeuse d’un départ aérien, où voyageurs ailés et tours de contrôle se côtoient dans un ciel peuplé de rêves et de couleurs vives.

Dans cette esquisse aux couleurs vives, Antoine Dumas imagine une scène aérienne animée où des passagers s’envolent, portés par des ailes aux couleurs de compagnies aériennes. L’ambiance est fantaisiste, presque féérique, sur fond rose parsemé de touches lilas et bleues. La tour de contrôle, à droite, ancre la scène dans l’univers des aéroports, tandis que l’agitation des voyageurs évoque un départ collectif vers l’ailleurs.

Par rapport à l’œuvre finale, intitulée La ruée vers l’air, on remarque plusieurs ajustements : le fond devient bleu ciel, les personnages sont affinés, et les compagnies représentées sont resserrées autour de quelques grandes marques internationales. Le traitement plus clair et plus lumineux de la peinture accentue l’effet de légèreté et de mouvement, tandis que l’esquisse conserve une énergie plus brute et une palette plus audacieuse.

Cette étape préparatoire révèle l’élan initial de Dumas, son goût pour la mise en scène dynamique et symbolique du voyage aérien, ainsi que le travail d’équilibrage graphique mené dans la version définitive.

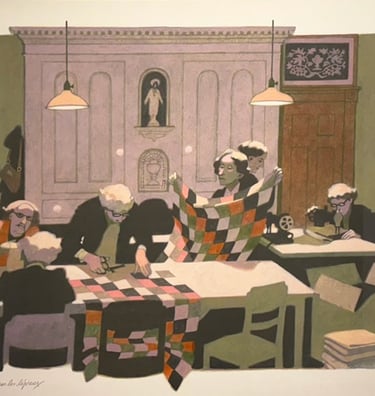

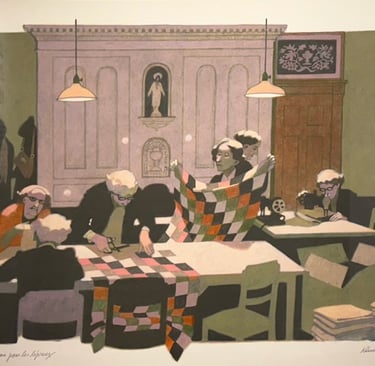

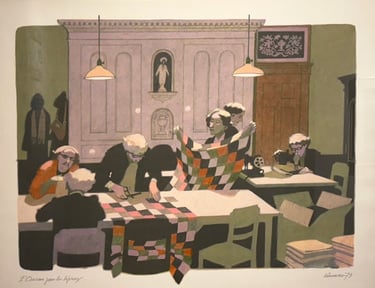

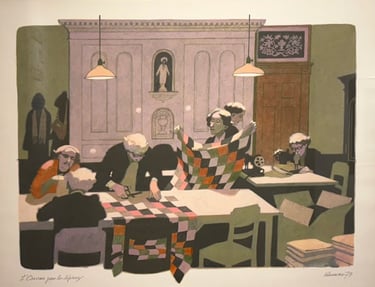

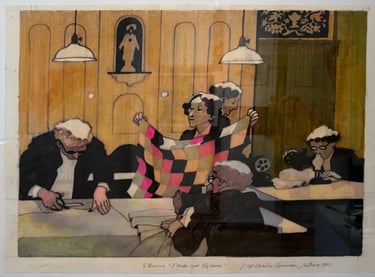

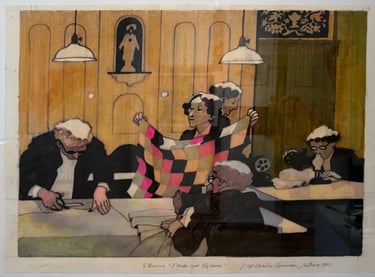

L’œuvre L’aide aux lépreux – Saint-Charles-Garnier, Sillery, QC (Esquisse préparatoire pour L’ouvroir pour les lépreux)

Scène sobre et touchante de travail collectif, cette image met en lumière le geste solidaire de femmes réunies dans un ouvroir paroissial, où foi, soin et dignité se tissent autour d’une courtepointe centrale et symbolique.

Dans cette esquisse réalisée à partir de papiers découpés et de lavis, Antoine Dumas construit avec sobriété une scène de travail collectif au sein d’un ouvroir paroissial. Autour de grandes tables, des femmes âgées s’affairent à coudre, découper ou assembler des tissus destinés aux plus démunis.

Le décor évoque une sacristie : boiseries, statue de dévotion et mobilier modeste situent l’action dans un espace marqué par la foi. Le geste des femmes, rigoureux et paisible, y prend une valeur quasi liturgique. Au centre, la courtepointe vivement colorée capte le regard et incarne, dès cette étape préparatoire, le cœur symbolique de la composition.

Dans l’œuvre finale, L’ouvroir pour les lépreux, Dumas conserve fidèlement cette structure, tout en affinant les figures, en éclaircissant l’arrière-plan et en orchestrant une palette plus feutrée de verts, de gris et de roses sourds. L’ensemble gagne en calme et en solennité, tandis que le motif du patchwork demeure, affirmant la dignité du travail accompli.

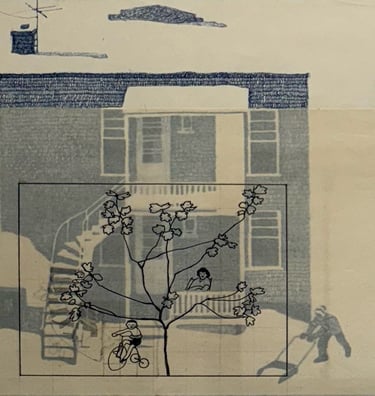

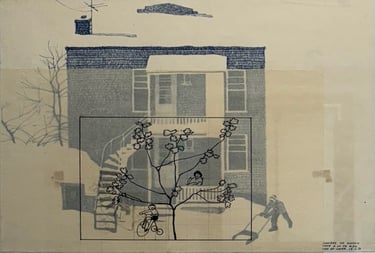

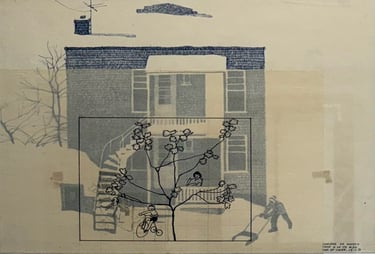

Arrière de maison face

à la chambre 426,

hôpital du Saint-Sacrement

(Esquisse préparatoire pour

Premier univers)

Vue attentive d’un arrière de maison en hiver, cette scène dessinée depuis l’hôpital capte un quotidien silencieux et précis, tout en amorçant, par transparence, un glissement vers une saison plus douce et réinventée.

Réalisée depuis une chambre de l’hôpital Saint-Sacrement à Québec, cette esquisse rend compte d’un arrière de maison typique, dessiné au stylo à bille avec une grande minutie : façade de brique, escalier extérieur en colimaçon, arbres dénudés et un personnage en train de pelleter la neige. La scène, clairement hivernale, semble observée depuis une fenêtre, dans un silence feutré.

Un papier de soie vient se superposer au dessin original. Dumas y trace un cadrage serré et ajoute des éléments absents de l’esquisse de base, notamment un arbre en feuilles et un enfant à vélo. Ce geste marque une étape décisive dans le passage du croquis d’observation à l’œuvre finie : le papier de soie sert à recadrer l’image, à tester une nouvelle composition et à imaginer un autre moment de l’année.

Dans Premier univers, l’artiste transpose la scène en été. La végétation s’épanouit, le décor s’illumine de verts multiples, et l’enfant devient le point focal, inscrit dans un environnement familier et paisible. Le contraste entre l’esquisse hivernale et l’œuvre finale estivale évoque un glissement du réel vers le souvenir transformé, empreint d’une chaleur douce et d’une forme de réconfort.

Sans titre

(Esquisse préparatoire pour

Blanc sur blanc)

Image structurée et puissante d’un traversier perçant la glace, cette scène hivernale épaisse et contrastée évoque la lenteur majestueuse du fleuve, entre tension graphique et silence suspendu.

Dans cette étude à la gouache, Antoine Dumas amorce la composition de Blanc sur blanc, une image emblématique de la traversée hivernale du fleuve entre Québec et Lévis. Le traversier y est représenté de trois quarts arrière, avançant dans une mer de glace, sous un ciel vert-gris. La scène est structurée en deux larges bandes horizontales : l’une pour le ciel, l’autre pour le fleuve, traité en empâtements blancs et gris. La fumée noire du navire, très présente, forme une diagonale contrastée qui traverse l’espace et attire le regard.

Dans l’œuvre finale, les tonalités s’adoucissent et la composition s’épure : le ciel devient presque blanc, le contraste diminue, la matière picturale se fait plus diffuse. Le bateau aux détails simplifiés semble s’éloigner davantage, absorbé par l’immensité hivernale. Le titre Blanc sur blanc prend ici tout son sens, jouant sur les variations subtiles d’une palette restreinte, où le mouvement s’exprime dans les nuances de la lumière plus que dans la forme.

L’esquisse, plus dense et plus graphique, révèle la structure initiale de l’image, tandis que l’œuvre achevée en accentue l’aspect atmosphérique. Entre les deux, Dumas affine son langage visuel pour faire émerger une impression de silence, de lenteur et d’écrasement lumineux propre aux paysages d’hiver québécois.

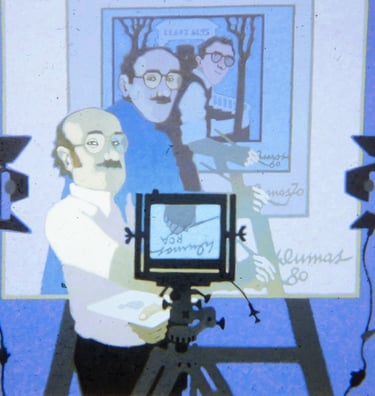

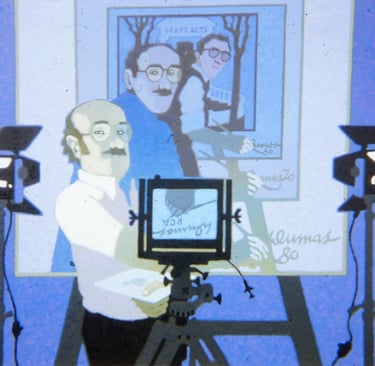

Portrait d’académicien

Jeu d’autoportraits en cascade, cette image à la fois rigoureuse et ludique interroge avec humour la figure de l’artiste, entre mise en scène de soi, mémoire du métier et clin d’œil à la tradition académique.

Avec Portrait d’académicien, Antoine Dumas livre une mise en abîme audacieuse et pleine d’humour, multipliant les représentations de lui-même dans une scène à la fois artistique et technique. L’artiste se met en scène devant un appareil photo de studio, dans une posture de photographe ou de sujet, tandis qu’en arrière-plan se déploie un portrait de lui-même en train de peindre un autre autoportrait lui aussi en train de peindre.

Les représentations s’organisent du plus âgé — à l’avant, avec lunettes et calvitie — au plus jeune, en retrait, reproduisant l’entrée imposante de la défunte École des Beaux-Arts de Québec, rue Saint-Joachim, comme si l’image remontait dans le temps. Dumas y superpose différentes strates de sa propre identité, dans un jeu temporel aussi maîtrisé que ludique.

À travers ce dispositif de reflets et de duplications, il interroge les mécanismes de la représentation, le rôle de l’artiste et l’ambiguïté entre modèle, auteur et spectateur. L’inscription visible dans le viseur de l’appareil — RCA — fait ici référence à la Royal Canadian Academy of Arts, à laquelle Antoine Dumas accède en 1980, et donne son titre à l’œuvre : Portrait d’académicien.

La composition repose sur un équilibre géométrique rigoureux, encadré par deux projecteurs de studio stylisés. Les couleurs froides — bleus, violets, gris — contrastent avec le teint chaud du visage, mettant en valeur la présence physique et méditative du peintre. Chaque élément, du pinceau à l’objectif, devient un symbole de la création artistique et de la réflexion sur l’acte de peindre.

Portrait d’académicien est à la fois un clin d’œil à la tradition du portrait officiel et une déclaration d’autonomie artistique. Antoine Dumas y exprime avec finesse son intelligence critique, sa maîtrise formelle et son goût pour les jeux visuels et conceptuels.

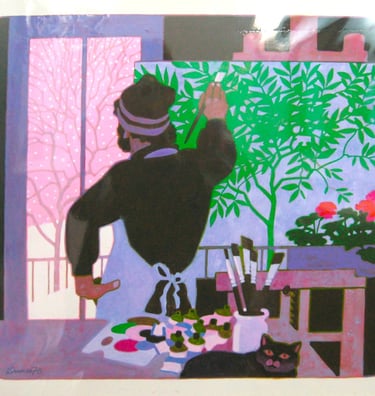

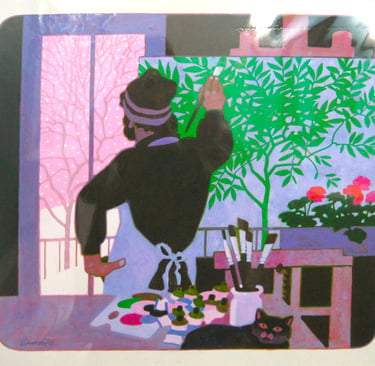

Sans titre

(Esquisse préparatoire pour

Foi d’artiste)

Dans cet atelier hivernal, le dessin capte un moment de calme où l’artiste, en construisant sa composition, amorce déjà le passage du froid extérieur vers un été projeté par son travail.

Cette esquisse, réalisée au trait fin et précis, établit les grandes lignes de la composition finale. Le décor est déjà en place : la porte-fenêtre à gauche ouvrant sur des arbres nus, la terrasse avec ses plantes, la toile posée sur le chevalet, et le peintre vu de dos, au travail. Tous les éléments sont présents, mais encore à l’état neutre, sans les tensions de saison ou de couleur qui marqueront l’œuvre achevée.

Dans cette version, le peintre semble plus âgé, plus massif, presque figé dans sa pose. Le dessin fonctionne comme un relevé d’atelier, une mise en place des volumes, mais il ne donne pas encore toute la portée symbolique du tableau à venir. C’est dans l’ajout de la couleur, du contraste, et dans la décision de se représenter autrement que Dumas construira véritablement le sens de Foi d’artiste. L’esquisse en est l’ossature tranquille, avant que ne surgisse le dialogue entre le froid du dehors et la promesse du printemps au bout du pinceau.

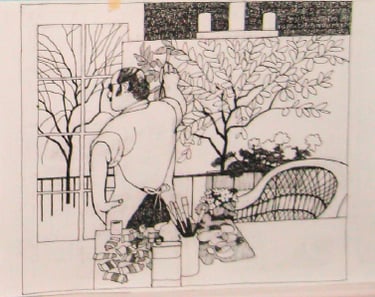

Foi d’artiste

Dans son atelier baigné de lumière hivernale, un peintre projette sur sa toile un été éclatant, affirmant avec calme la puissance de l’art à transformer la réalité et à faire naître le renouveau.

Dans cette œuvre intimiste, Antoine Dumas met en scène un peintre de dos, concentré sur sa toile, dans l’espace chaleureux de son atelier. Tout indique qu’il pourrait s’agir de l’artiste lui-même, mais transfiguré : il se représente plus jeune, coiffé d’une tuque, dans une posture assurée. Ce geste de rajeunissement n’est pas anodin — il accompagne un autre glissement majeur : celui des saisons. À travers la grande fenêtre, les arbres sont dénudés, le paysage extérieur baigné d’une lumière rose hivernale. Mais sur la toile que peint le personnage, les feuillages sont d’un vert éclatant, les géraniums en pleine floraison, et la scène respire la douceur d’un été imaginaire.

Le contraste entre les deux univers — celui du réel et celui de la peinture — est accentué par la couleur, les aplats nets, la juxtaposition des rouges, verts et bruns. Tout dans la composition affirme une conviction paisible mais tenace : l’artiste croit non seulement à la puissance transformatrice de la peinture, mais aussi au retour du vivant. Le tableau devient ainsi une sorte d’acte de foi. Foi en la couleur, en l’imaginaire, mais aussi en la promesse du printemps. Comme si peindre, ici, c’était aussi espérer — espérer le renouveau, malgré l’hiver.

Chevalet de l’artiste

(fabrication artisanale)

Ce chevalet a été conçu et fabriqué par l’artiste. Grâce à un système de poulies et de câbles, il maintient l’œuvre à la hauteur souhaitée et s’adapte aux dimensions de celle-ci.Ask K

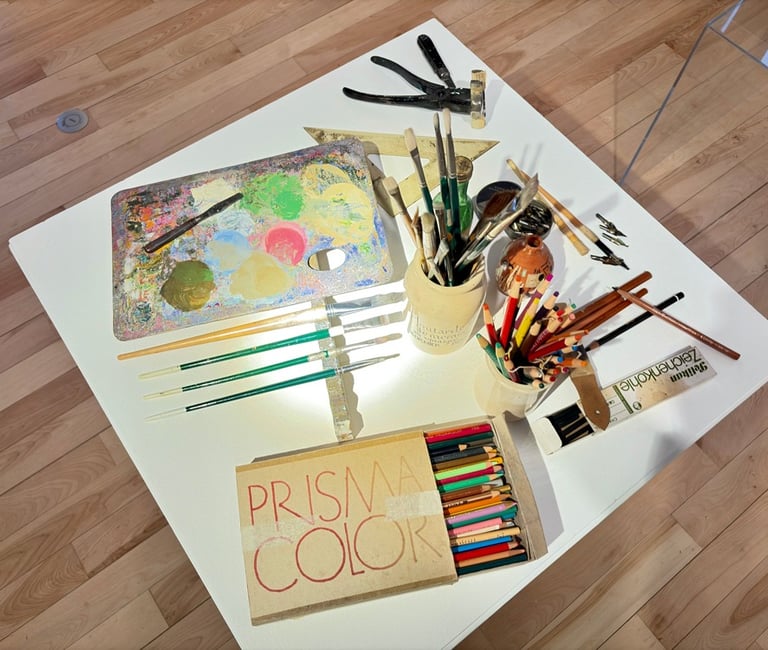

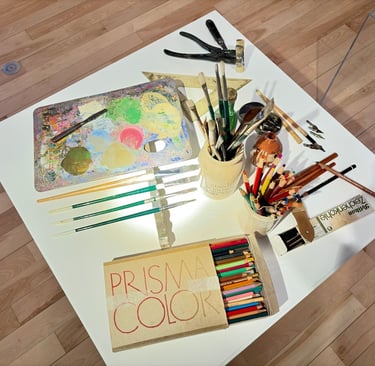

VITRINE

Outils de travail

Cette vitrine présente quelques outils de travail ayant appartenu à Antoine Dumas : on y retrouve entre autres certains de ses pinceaux, spatules et crayons, ainsi que sa palette de couleurs et sa pince à tendre la toile. Ces objets témoignent du quotidien de l’artiste dans son atelier, de la précision de son geste et de l’importance accordée à la préparation matérielle. Ils rappellent que derrière chaque œuvre se trouve une pratique rigoureuse, ancrée dans la maîtrise des outils et des techniques.

SALLE 3

Dumas

et Québec

Né en 1932 dans une maison de la rue Garneau, au cœur du Vieux-Québec, Antoine Dumas a entretenu toute sa vie un lien profond avec sa ville natale. Cette salle rassemble des œuvres qui témoignent de ce regard attentif, affectueux et stylisé porté sur Québec : ses paysages urbains, ses traditions hivernales, ses lieux de mémoire et ses scènes de la vie quotidienne. Qu’il évoque l’enfance, la foi, le commerce ou les rituels partagés, Dumas transpose la ville dans un langage visuel personnel, où l’architecture devient décor, l’hiver lumière, et le souvenir matière à création.

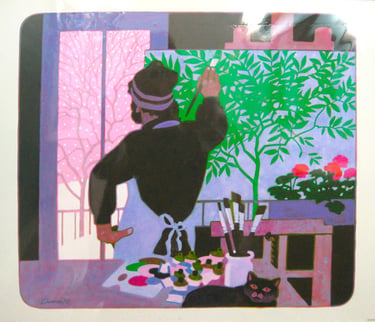

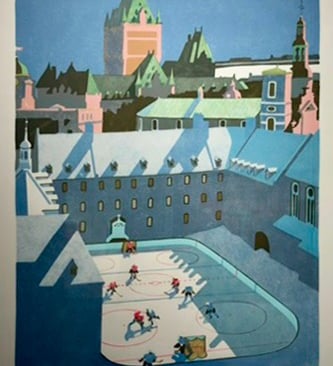

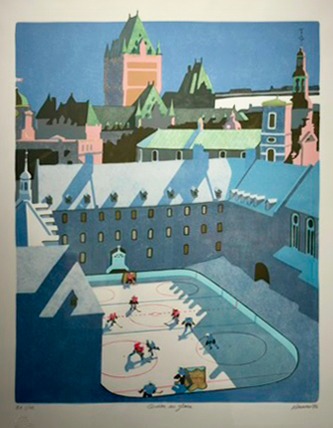

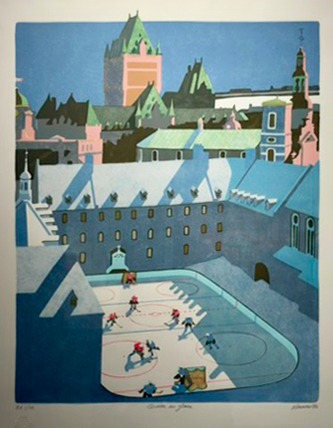

Québec sur glace

Scène hivernale vive et stylisée, cette image conjugue tradition du hockey et élégance graphique, captant avec finesse l’esprit de Québec dans un décor patrimonial baigné de lumière.

Le titre Québec sur glace évoque d’abord le hockey, sport national par excellence, pratiqué ici dans un lieu bien réel : la patinoire alors aménagée chaque hiver dans la cour intérieure du Petit Séminaire de Québec. En toile de fond, les toits du Vieux-Québec, les clochers de la basilique-cathédrale et le Château Frontenac composent un panorama emblématique de la ville. En filigrane, le titre laisse aussi entendre une discrète allusion à un cocktail servi sur glace — clin d’œil à la fraîcheur visuelle et à l’élégance de la composition.

Antoine Dumas construit une image très ordonnée, aux aplats de couleurs nets, où l’animation du jeu contraste avec la stabilité des volumes architecturaux. La palette — bleus lavande, verts mats, gris pierre et touches rosées — suggère un hiver lumineux et sec, baigné d’un calme presque irréel.

Les joueurs, réduits à des silhouettes dynamiques et stylisées, insufflent de la vie à la scène sans en briser l’équilibre. La perspective légèrement aplatie et le graphisme rigoureux évoquent l’univers de l’affiche moderne et de la bande dessinée, tout en conservant une douceur contemplative.

Avec Québec sur glace, Dumas capte l’esprit d’un lieu et d’un moment : la tradition du hockey d’hiver dans un décor patrimonial, transposé avec précision, tendresse et raffinement graphique.

Rappel du 1er univers

Scène douce et frontale empreinte de tendresse, cette image rend hommage à l’enfance et aux premiers lieux de vie, où mémoire, architecture et nature s’unissent dans une évocation calme et lumineuse.

Dans Rappel du Premier univers, Antoine Dumas évoque avec tendresse les souvenirs d’enfance enracinés dans un quartier de Québec. La scène, baignée d’une lumière douce et enveloppante, montre un enfant sur un tricycle devant un petit immeuble typique avec son escalier extérieur. Un jeune arbre occupe le centre de la composition, dont les feuilles stylisées dialoguent avec l’architecture en arrière-plan. Par sa frêle stature et sa présence centrale, cet arbre fait écho à la jeunesse de l’enfant, renforçant la thématique du commencement et de la croissance.

Le titre suggère un retour aux origines sensibles : ces premiers lieux où le monde prend forme, où l’enfant découvre l’espace, l’autonomie, et la présence rassurante du foyer. Le regard du peintre restitue ici non pas un souvenir précis, mais une impression vivace, filtrée par l’émotion et la mémoire affective.

La palette de verts, blancs, gris et bruns contribue à une atmosphère à la fois vivante et feutrée. Le traitement graphique, proche de la sérigraphie, accentue la frontalité et l’immobilité apparente de la scène, comme si elle appartenait à une mémoire figée dans le temps.

Avec Rappel du Premier univers, Antoine Dumas offre un hommage intime à l’enfance et à la ville de Québec, en conjuguant la précision de l’observation à une grande tendresse formelle. C’est un tableau de la mémoire, de l’appartenance et de la beauté silencieuse des commencements.

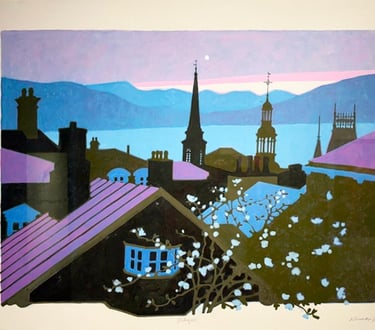

Pâques

Vue printanière stylisée et méditative, cette scène des toits de Québec conjugue lignes architecturales et floraisons légères dans une atmosphère paisible, empreinte de renouveau et de recueillement.

Dans Pâques, Antoine Dumas compose une vue délicate et structurée des toits de Québec, dominée par la silhouette rythmée des clochers et la ligne paisible du fleuve en arrière-plan. Le regard surplombe la ville depuis un point d’observation élevé, révélant une succession de toits en pente, de cheminées, de fenêtres mansardées et d’arbres en fleurs. La scène, à la fois urbaine et contemplative, semble baignée dans la lumière douce d’un matin printanier.

Le titre de l’œuvre évoque la fête religieuse, mais aussi le moment de l’année où la végétation renaît lentement. Ce double sens traverse la composition : à l’austérité des silhouettes architecturales — clochers, cheminées, toits foncés — répond la légèreté des floraisons blanches au premier plan. Ces fleurs, peut-être celles d’un pommetier ou d’un cerisier, introduisent une vibration vive au bas de l’image, contrastant avec les tons calmes du ciel et des montagnes.

La palette restreinte — dominée par des mauves, des bleus et des gris rosés — crée une atmosphère suspendue, presque silencieuse. Elle traduit un moment de transition, à la fois spirituel et saisonnier. Comme souvent chez Dumas, les éléments sont traités de façon stylisée : les formes sont épurées, les volumes aplatis, les contours précis. Cette approche graphique, proche de la sérigraphie, donne à la scène un caractère intemporel, presque symbolique.

Pâques conjugue ainsi regard sur la ville et méditation sur le passage du temps. L’œuvre célèbre non seulement la beauté discrète des toits de Québec, mais aussi l’espérance du renouveau : le printemps qui revient, les cloches qui sonnent, la lumière qui s’installe. Dumas y exprime une foi tranquille en la récurrence des cycles, dans un équilibre sensible entre nature, architecture et intériorité.

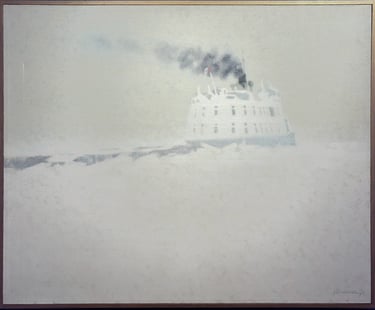

Blanc sur blanc

Dans une blancheur presque totale, cette scène hivernale tendue et silencieuse capte la présence fragile d’un traversier sur le fleuve gelé, entre effacement des formes et intensité poétique du paysage nordique.

Dans Blanc sur blanc, Antoine Dumas saisit avec une remarquable économie de moyens la traversée hivernale du fleuve Saint-Laurent par un traversier, image emblématique de la ville de Québec à la nordicité à la fois rude et poétique. L’embarcation, presque entièrement enveloppée par le blanc du paysage, fend les glaces dans une atmosphère spectrale où se confondent ciel, eau et neige.

Le bateau blanc, rendu à peine visible par les conditions atmosphériques extrêmes, émet une épaisse fumée noire qui vient trancher la douceur ouatée du reste de la composition. Ce panache sombre agit comme un point de tension visuelle, signalant la présence humaine et mécanique dans un monde dominé par l’hiver. La structure du traversier évoque les allers-retours quotidiens entre les rives du fleuve, l’endurance des communautés riveraines et la continuité de la vie malgré l’immobilité apparente des glaces.

Par sa palette presque monochrome et son cadrage dépouillé, Dumas explore ici la notion de disparition dans le paysage, tout en affirmant une présence discrète, mais tenace. L’œuvre incarne un équilibre subtil entre réalisme et abstraction, évoquant à la fois le silence du froid enneigé et le grondement sourd de l’effort de l’embarcation.

Blanc sur blanc est une méditation sur la traversée — physique, temporelle et existentielle — au cœur d’un territoire où l’hiver dicte son rythme.

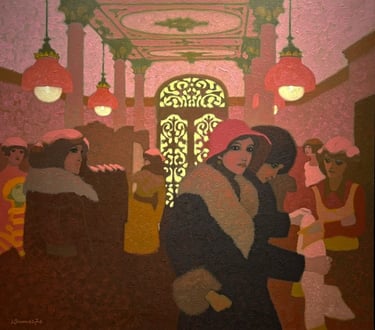

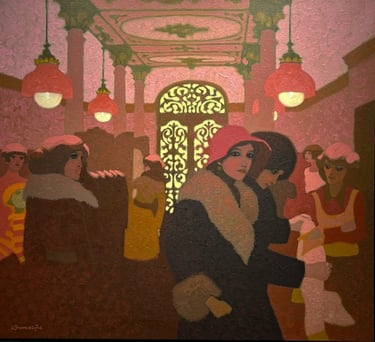

Chez Simons

Sous les moulures élégantes et les lumières tamisées d’un grand magasin, Antoine Dumas capte la grâce discrète de l’univers féminin, entre raffinement architectural, mode hivernale et théâtralité silencieuse du quotidien.

Dans cette toile datée de 1974, Antoine Dumas plonge le spectateur dans l’atmosphère feutrée et raffinée de la Maison Simons, institution bien connue du commerce de détail à Québec. L’artiste y représente l’intérieur du magasin dans une mise en scène structurée, élégante et soigneusement composée. Le décor, avec ses piliers, ses plafonds moulurés et ses luminaires suspendus en enfilade, évoque l’architecture intérieure des grands magasins du début du XXe siècle.

La scène se déroule en plein hiver, comme en témoignent les manteaux aux cols de fourrure, le chapeau cloche de feutre, celui de vison noir et les manteaux portés par les clientes. Les deux femmes au centre de la composition, captées dans un moment d’échange silencieux, concentrent le regard. Autour d’elles, d’autres figures féminines semblent évoluer avec calme dans l’espace, contribuant à créer une atmosphère feutrée et presque théâtrale.

La palette, dominée par les roses, rouges, orangés et bruns, baigne l’ensemble dans une lumière chaude et enveloppante. La touche picturale, dense et texturée, donne aux surfaces une présence tactile, rappelant le grain des tissus et la chaleur d’un intérieur confortable. À l’arrière-plan, les portes vitrées où l’on distingue le travail de grilles de fer forgé ferment la composition comme un rideau de scène.

Avec cette œuvre, Antoine Dumas saisit non seulement l’élégance d’un lieu et d’une époque, mais aussi le charme discret d’un certain art de vivre : celui des hivers québécois, où le magasin devient un théâtre du quotidien, et la mode, une manière d’habiter le monde avec grâce.

L’ouvroir pour les lépreux

Empreinte de paix et de recueillement, cette scène rend hommage au travail discret de femmes engagées, où gestes de soin et foi silencieuse se rencontrent dans un lieu à la fois sacré et solidaire.

Empreinte de paix et de recueillement, cette scène rend hommage au travail discret de femmes engagées, où gestes de soin et foi silencieuse se rencontrent dans un lieu à la fois sacré et solidaire. Dans L’ouvroir pour les lépreux, Antoine Dumas dresse un portrait tendre et respectueux de l’engagement bénévole à travers la représentation d’un groupe de femmes âgées s’affairant à la confection de couvertures et de vêtements. Le titre, à la fois évocateur et porteur d’histoire, renvoie à ces cercles d’entraide qui fabriquaient autrefois, dans l’ombre, des biens essentiels destinés aux plus démunis. Ici, il s’agissait concrètement d’un travail accompli pour venir en aide aux pauvres et aux lépreux d’Afrique.

La scène se déroule dans une pièce clairement marquée par son ancrage religieux : l’ameublement, le panneau mural sculpté, la statue de dévotion et les motifs liturgiques suggèrent l’atmosphère d’une sacristie ou d’un local paroissial. Ce décor sacré confère au travail des femmes une dimension quasi liturgique : leurs gestes deviennent, à leur manière, une forme de prière incarnée, de dévotion discrète. Tandis que certaines découpent le tissu avec concentration, d’autres le cousent à la main ou à la machine. Une femme au centre tient une courtepointe colorée comme un étendard, soulignant la beauté et la dignité du travail accompli, tandis que des boîtes remplies de vêtements ou de matériaux s’empilent dans un coin, signe tangible de la production collective.

La palette feutrée — dominée par des verts, des gris et des roses sourds — ainsi que la composition ordonnée, renforcent le calme et la solennité du lieu. Le style stylisé mais expressif de Dumas donne vie à chaque figure sans les individualiser à l’excès : ce sont des femmes parmi tant d’autres, rendant service dans le silence. L’ouvroir pour les lépreux célèbre ainsi les gestes modestes qui réparent le tissu social, les lieux de foi qui deviennent aussi lieux de soin, et la beauté d’un engagement humble, mais essentiel, tourné vers les plus démunis d’Afrique.

SALLE 4

Pinceau éditorial

Dans cette salle, Antoine Dumas se révèle en observateur lucide et engagé de son époque — un artiste qui, à la manière d’un éditorialiste, commente l’actualité, les tensions sociales ou les transformations culturelles par le biais de l’image. À travers des œuvres stylisées, symboliques ou ironiques, il aborde des sujets aussi variés que la destruction du patrimoine, la médiatisation des grands événements, le pouvoir, la religion ou la mondialisation. Son pinceau devient outil de réflexion, de mise à distance et parfois de critique douce-amère, sans jamais sacrifier la rigueur graphique ni la force poétique.

Ad Margueritae Gloriam

Ad Margueritae Gloriam

Entre hommage solennel et clin d’œil symbolique, cette œuvre place une femme québécoise canonisée au cœur de la tradition chrétienne, en faisant dialoguer art postal, mémoire religieuse et grandeur architecturale.

Dans Ad Margueritae Gloriam, Antoine Dumas rend hommage à Marguerite d’Youville (1701–1771), fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, à travers une mise en scène hautement symbolique. L’artiste intègre au cœur de la composition un exemplaire du timbre qu’il a lui-même conçu pour Postes Canada en 1978, à l’occasion de la canonisation prochaine de cette figure majeure de l’histoire sociale et religieuse du Québec.

Le timbre est encadré par le monumental baldaquin de bronze du Bernin, au centre de la basilique Saint-Pierre de Rome — lieu emblématique des grandes reconnaissances de l’Église catholique. Par ce geste, Dumas élève l’image imprimée au rang d’icône, affirmant la portée spirituelle de cette reconnaissance tout en soulignant le rôle de l’art dans la mémoire collective.

Le contraste entre la monumentalité architecturale du décor et la petite image du timbre souligne la force d’un destin individuel dans l’histoire universelle de la foi. Le baldaquin, dont les ombres noires et dorées dominent la composition, encadre avec majesté l’effigie de la sainte, tandis que la coupole stylisée en arrière-plan évoque l’inscription de l’événement dans la tradition chrétienne millénaire.

Le titre latin, Ad Margueritae Gloriam, pastiche de la célèbre devise jésuite Ad Majorem Dei Gloriam (« Pour la plus grande gloire de Dieu »), souligne à la fois la solennité de l’événement et l’ironie bienveillante de l’artiste, qui place ici la sainteté d’une femme québécoise au cœur du plus grand sanctuaire de la chrétienté.

Ad Margueritae Gloriam est une œuvre à la fois personnelle et institutionnelle, intime et solennelle. Elle illustre la capacité d’Antoine Dumas à conjuguer l’image contemporaine et la symbolique religieuse, à faire dialoguer le timbre-poste — support modeste et diffus — avec la grandeur d’un édifice sacré. Un hommage graphique puissant à une femme devenue sainte, et à une culture qui puise sa dignité dans l’acte de souvenir.

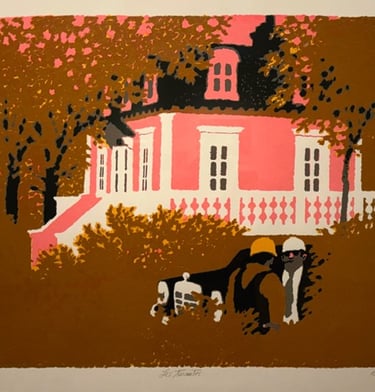

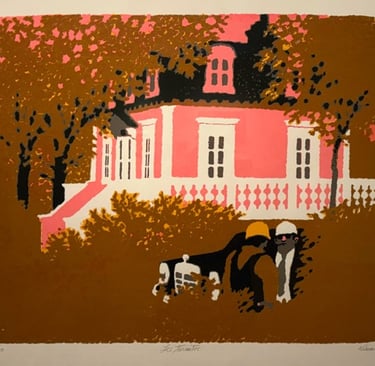

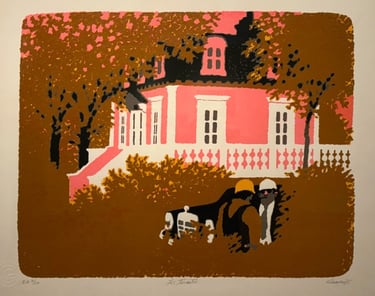

Les termites

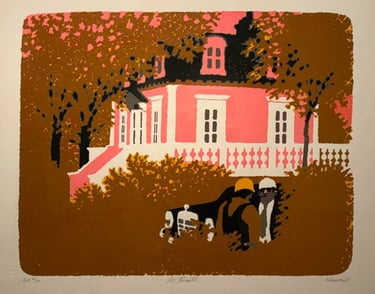

Sous des couleurs éclatantes et un style graphique séduisant, cette scène ironique confronte la beauté d’un patrimoine en sursis à la rapacité tranquille des développeurs, révélant avec finesse une forme insidieuse d’effacement.

Avec Les termites, Antoine Dumas met en scène une critique douce-amère du développement immobilier et de ses ravages sur le patrimoine bâti. Sous une apparence ludique et colorée, l’œuvre déploie un regard acéré sur la transformation du paysage urbain, où la spéculation grignote lentement les repères culturels.

Au centre de la composition, une maison d’allure ancienne, peinte d’un rose éclatant, trône au cœur d’un écrin végétal doré. La bâtisse, typique d’un certain passé bourgeois ou patrimonial, semble prise dans un dernier éclat d’automne — saison des fins et des dépouillements. À l’avant-plan, deux hommes en casques de chantier, manifestement un promoteur et un contremaître, discutent devant une voiture. Leur présence, à la fois discrète et menaçante, trahit une situation en cours : la maison a été ou est sur le point d’être vendue. L’avenir qu’ils envisagent est probablement celui d’une démolition.

Le titre, Les termites, agit ici comme une métaphore mordante. À l’image des insectes qui minent les structures de l’intérieur, ces figures humaines incarnent une autre forme de prédation : légale, économique, mais tout aussi destructrice. La ruse de Dumas tient à son ironie visuelle — ces « termites » bien vêtus, casqués et motorisés, portent le visage avenant du progrès, mais cachent la disparition programmée d’un bien culturel.

La sérigraphie utilise une palette réduite mais audacieuse — roses, orangés, noirs et blancs — qui accentue le contraste entre la vitalité trompeuse du paysage et l’imminence du changement. Comme souvent chez Dumas, le traitement graphique adoucit le propos sans l’édulcorer. L’image fonctionne à la manière d’un piège visuel : attiré par la beauté de la scène, le spectateur découvre peu à peu la tension latente qui l’habite.

Les termites n’est pas une simple vue de maison ou d’architecture pittoresque : c’est une fable critique, une mise en garde contre l’effacement progressif du passé sous les habits séduisants de la modernité.

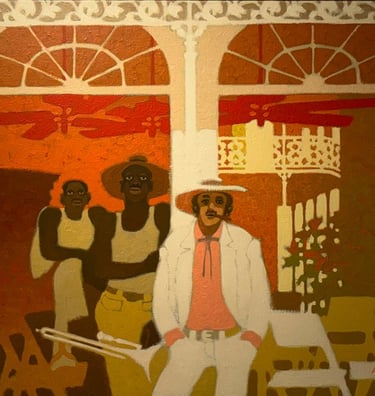

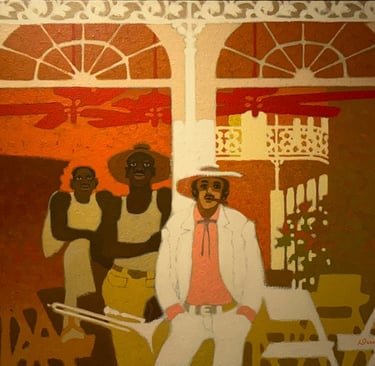

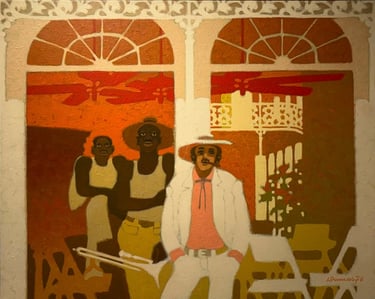

Rue Bourbon

Sous les arches d’un décor typiquement louisianais, cette scène tendue oppose lumière crue et ombre dense pour évoquer, avec force et subtilité, les dynamiques sociales et raciales inscrites dans le théâtre urbain de La Nouvelle-Orléans.

Dans Rue Bourbon, Antoine Dumas transpose son regard vers le sud des États-Unis, au cœur du mythique quartier français de La Nouvelle-Orléans. Sous les arches ajourées et les balcons de fer forgé caractéristiques de l’architecture créole, trois figures occupent le devant de la scène : à droite, un homme blanc vêtu de blanc et coiffé d’un chapeau à large bord, les mains dans les poches, prend la pose avec une assurance presque théâtrale ; à gauche, deux figures noires, semblent surgir de l’ombre, dans une posture ambivalente entre observation et participation.

Le contraste entre la lumière crue qui enveloppe l’homme au chapeau et l’ombre dense dans laquelle baignent les deux autres personnages révèle la tension sous-jacente du tableau. Par ce jeu d’éclairage dramatique et de frontalité stylisée, Dumas suggère les dynamiques sociales, raciales et culturelles complexes de la Louisiane urbaine.

La palette riche en ocres, roses et rouges, conjuguée aux motifs décoratifs du fer forgé et aux ombres marquées, évoque la moiteur et l’ambiance sensuelle du Sud. Les chaises vides au premier plan laissent deviner une scène interrompue, un moment entre le théâtre de la rue et la promesse d’un spectacle à venir.

Avec Rue Bourbon, Antoine Dumas ne livre pas une simple carte postale exotique, mais une composition réfléchie, où chaque élément — posture, couleur, architecture — participe à une mise en tension entre apparat et regard critique. L’œuvre devient ainsi un tableau social vibrant, ancré dans un lieu à la fois festif et chargé d’histoire.

Le circuit de télévision

Fresque joyeusement absurde et critique, cette scène survoltée de passagers ailés détourne avec humour l’imagerie de l’aviation moderne pour questionner nos rêves de mobilité, de consommation et d’évasion.

Avec La ruée vers l’air, Antoine Dumas orchestre une scène foisonnante et surréaliste qui détourne avec humour l’imagerie de l’aviation commerciale. Des passagers ailés — hommes d’affaires, couple, hôtesses, touristes — s’élancent dans le ciel depuis un aéroport, chacun arborant les couleurs ou les logos de grandes compagnies aériennes de l’époque : Air Canada, KLM, British Airways, Alitalia, Swissair, Iberia, Air France…

La tour de contrôle, visible à l’arrière-plan, semble impuissante à contenir cette envolée d’êtres humains transformés en figures mythologiques modernes. Les ailes, greffées directement aux passagers, remplacent les avions, soulignant l’élan individuel, presque poétique, vers le voyage, la modernité ou l’évasion.

Dumas condense ici une critique douce-amère de la société de consommation et du culte de la mobilité, tout en s’amusant des codes visuels du monde de l’aviation. Le titre, clin d’œil à la « ruée vers l’or », suggère la quête contemporaine d’un rêve de légèreté, de vitesse et d’ailleurs. Cette œuvre évoque aussi, en filigrane, l’essor du voyage pour tous, tel qu’en témoignaient les campagnes publicitaires des années 1970-80 — dont celle, devenue emblématique, de Dominique Michel pour Air Canada — qui faisaient du départ en avion un symbole de liberté, d’accessibilité et de modernité. Dumas capte à la fois l’attrait de ce nouvel horizon et ses paradoxes, entre évasion rêvée et logique consumériste.

Par son style graphique caractéristique — aplats de couleurs, stylisation poussée, composition dense — l’artiste insuffle à la scène une énergie à la fois festive et absurde. Dans l’escalier d’embarquement, des passagers attendent leur tour et observent ceux qui s’envolent comme des anges modernes, conscients qu’ils s’élanceront bientôt eux aussi vers leur propre destination.

La ruée vers l’air est une œuvre vive et satirique, où Dumas explore la fascination collective pour le voyage et l’élan vers le ciel, tout en soulignant, avec tendresse et ironie, le burlesque de nos désirs d’évasion.

Rouge royal

Derrière l’apparat figé des uniformes, cette scène à la palette chaude capte un salut royal furtif, révélant avec subtilité la tension entre protocole imposant et fugacité d’un instant historique.

Dans Rouge royal, Antoine Dumas capte un moment emblématique de la visite officielle au Canada de la reine Elizabeth II et du prince Philip en 1964. Quatre membres de la Gendarmerie royale du Canada, reconnaissables à leurs tuniques écarlates et à leurs larges chapeaux beiges, encadrent un véhicule officiel à bord duquel on aperçoit brièvement les visages souriants des souverains.

La composition met en tension la rigidité imposante des silhouettes en uniforme, presque interchangeables, et l’instant fugace d’un salut royal filtré à travers la foule et les corps. Dumas joue avec la frontalité des gardes, créant un écran derrière lequel se devine à peine la scène centrale, comme si le pouvoir n'était visible que par interstice, au gré d’un regard chanceux.

La palette, dominée par les rouges intenses, les bruns et les ocres, renforce la théâtralité de l’ensemble, tout en enveloppant la scène d’une chaleur contenue. Par ce jeu subtil entre apparat et discrétion, visibilité et effacement, Rouge royal dépasse le simple témoignage d’un événement pour offrir une réflexion sur la représentation du pouvoir et sa mise en scène.

Antoine Dumas nous invite ainsi à scruter au-delà des apparences figées, à chercher le réel dans les marges du protocole et à reconnaître, dans une brève ouverture entre deux uniformes, un instant d’histoire.

La ruée vers l’air

Fresque joyeusement absurde et critique, cette scène survoltée de passagers ailés détourne avec humour l’imagerie de l’aviation moderne pour questionner nos rêves de mobilité, de consommation et d’évasion.

Avec La ruée vers l’air, Antoine Dumas orchestre une scène foisonnante et surréaliste qui détourne avec humour l’imagerie de l’aviation commerciale. Des passagers ailés — hommes d’affaires, couples, hôtesses, touristes — s’élancent dans le ciel depuis un aéroport, chacun arborant les couleurs ou les logos de grandes compagnies aériennes de l’époque : Air Canada, KLM, British Airways, Alitalia, Swissair, Iberia, Air France…

La tour de contrôle, visible à l’arrière-plan, semble impuissante à contenir cette envolée d’êtres humains transformés en figures mythologiques modernes. Les ailes, greffées directement aux passagers, remplacent les avions, soulignant l’élan individuel, presque poétique, vers le voyage, la modernité ou l’évasion.

Dumas condense ici une critique douce-amère de la société de consommation et du culte de la mobilité, tout en s’amusant des codes visuels du monde de l’aviation. Le titre, clin d’œil à la « ruée vers l’or », suggère la quête contemporaine d’un rêve de légèreté, de vitesse et d’ailleurs. Cette œuvre évoque aussi, en filigrane, l’essor du voyage pour tous, tel qu’en témoignaient les campagnes publicitaires des années

1970-80 — dont celle, devenue emblématique, de Dominique Michel pour Air Canada — qui faisaient du départ en avion un symbole de liberté, d’accessibilité et de modernité. Dumas capte à la fois l’attrait de ce nouvel horizon et ses paradoxes, entre évasion rêvée et logique consumériste.

Par son style graphique caractéristique — aplats de couleurs, stylisation poussée, composition dense — l’artiste insuffle à la scène une énergie à la fois festive et absurde. À la base de la composition, des passagers au sol, étonnés ou envieux, regardent les autres s’envoler comme des anges modernes.

La ruée vers l’air est une œuvre vive et satirique, où Dumas explore la fascination collective pour le voyage et l’élan vers le ciel, tout en soulignant, avec tendresse et ironie, le burlesque de nos désirs d’évasion.

SALLE 5

Une vie en filigrane

Cette salle propose une rencontre intime avec Antoine Dumas, au-delà du peintre public ou de l’observateur social. À travers des scènes domestiques, des paysages familiers, des souvenirs d’enfance ou des lieux chargés d’affection, l’artiste révèle une part plus personnelle de son univers. On y perçoit les traces discrètes de la vie familiale, les plaisirs simples d’un moment suspendu, les résonances du passé et les lieux aimés. Sans jamais tomber dans la confession, Dumas dessine ici, en filigrane, une autobiographie pudique et stylisée — celle d’un homme attentif à la beauté tranquille du quotidien.

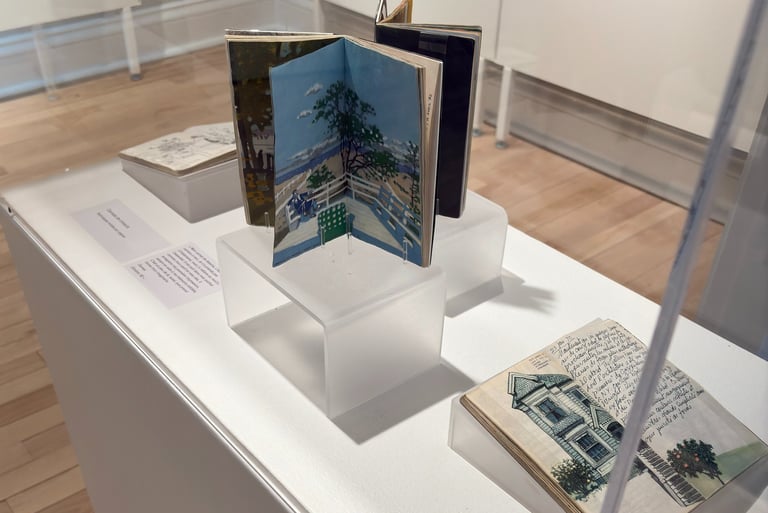

VITRINE

Quatre carnets de croquis

Antoine Dumas transportait presque toujours avec lui un carnet à couverture noire, prêt à saisir ce qui l’inspirait : une scène de rue, un détail architectural, une silhouette saisissante. Sur les pages de papier ordinaire, il couchait des dessins minutieux, des croquis spontanés ou des compositions plus élaborées, témoignant de son regard attentif et de sa rigueur graphique. Les carnets étaient soigneusement identifiés par période de temps, permettant à l’artiste de retrouver facilement ses repères dans le fil de sa production. Ils révèlent ainsi l’envers du travail de Dumas — un espace intime d’exploration et de recherche, au cœur de sa pratique quotidienne.

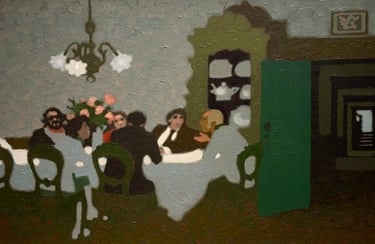

La vie de château

Scène feutrée et raffinée d’un dîner d’amateurs d’art, cette image mêle intimité, mémoire et un soupçon d’ironie, dans un lieu nommé « château » qui n’en est pas tout à fait un, mais où se cultive un certain art de vivre.

Dans La vie de château, Antoine Dumas met en scène un dîner bourgeois dans un intérieur au charme suranné, baigné d’une lumière feutrée. La scène se déroule à Petit-Cap, dans le Château Bellevue — une grande résidence d’été appartenant au Séminaire de Québec. Malgré son nom évocateur, le lieu n’est pas tout à fait un château, mais plutôt un vaste manoir, ce qui confère au titre de l’œuvre une légère touche d’ironie.

Autour d’une longue table dressée, sept personnages sont rassemblés dans une ambiance feutrée, réunis par une connivence commune pour les beaux-arts. La plupart d’entre eux gravitent dans le monde de l’art : on y reconnaît une galeriste, un conservateur de musée, un esthète, un artiste… Le peintre lui-même figure dans la composition, représenté de dos, vêtu de noir, témoin et participant à la fois de cette affinité partagée.

Le regard est attiré par la porte verte entrouverte qui révèle, en enfilade, une série de pièces vides s’enfonçant dans l’ombre, comme autant de couches de mémoire ou de secrets bien gardés. Ce jeu de perspectives crée un effet de profondeur vertigineux, en contraste avec la frontalité de la scène principale. L’architecture intérieure, avec ses moulures ouvragées et son luminaire d’époque, contribue à l’ambiance d’un monde clos sur lui-même, où le temps semble suspendu.

Dumas accorde un soin particulier à la texture des surfaces et à l’harmonie chromatique : les verts sourds, les bruns chauds et les gris rosés participent à l’unité visuelle de l’ensemble. L’œuvre dégage une impression à la fois nostalgique et réfléchie — comme si le faste du cadre et la qualité des échanges révélaient, dans leur immobilité même, une époque révolue ou idéalisée.

La vie de château explore les thèmes de la mémoire, de la bourgeoisie cultivée et de la mise en scène du quotidien, dans une composition où chaque élément, du bouquet de fleurs à l’horloge murale, participe à l’évocation d’un art de vivre et d’un univers intellectuel bien réel.

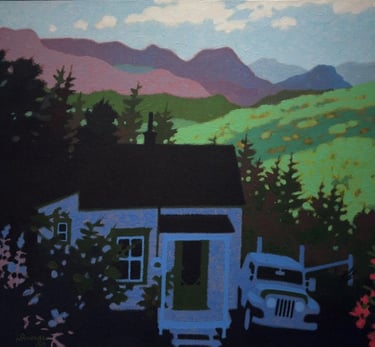

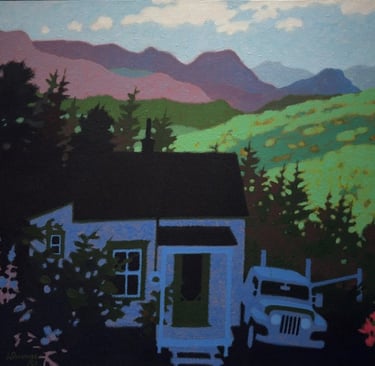

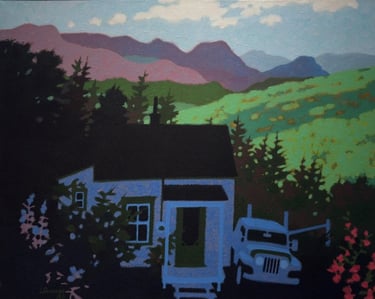

Le petit camp

Dans un décor rural et montagneux stylisé, cette scène paisible évoque la simplicité d’un camp de chasse isolé, où solitude, lumière et paysage vibrant célèbrent un art de vivre discret et enraciné.

Avec Le petit camp, Antoine Dumas nous transporte dans un paysage rural et montagneux aux couleurs éclatantes, dominé par une modeste cabane et un vieux camion stationné à ses côtés. Perché sur une pente escarpée, ce refuge isolé semble surplomber une vallée baignée de lumière, encadrée par une chaîne de montagnes aux teintes violacées et mauves, presque irréelles.

Antoine Dumas était fréquemment invité à des camps de chasse ou de pêche, bien qu’il ne pratiquât pas lui-même ces activités. Il profitait plutôt de ces séjours pour faire des croquis et s’imprégner de la beauté des lieux. Le petit camp témoigne de ces moments d’observation silencieuse, où l’artiste captait l’essence des paysages et des atmosphères hors du rythme urbain.

L’ensemble dégage une atmosphère de quiétude rustique et de simplicité volontaire. La maison, peinte dans une gamme de bleus froids, contraste vivement avec le jaune éclatant de la vallée et le ciel clair. Le jeu d’ombres profondes au premier plan oppose l’intimité du sous-bois à l’ouverture spectaculaire du paysage. La présence du vieux véhicule — une Jeep typique du milieu du XXe siècle — renforce cette impression d’un mode de vie autonome et enraciné. Symbole d’un retour à la nature, la Jeep évoque la redécouverte du rustique, mais sans renoncer au confort et à la fiabilité que permet la modernité.

La stylisation des formes, l’usage d’aplats de couleurs pures et la réduction des détails rappellent la démarche constante de Dumas : restituer l’essence d’un lieu sans s’encombrer du superflu, révéler l’âme du paysage plus que son exactitude.

Le petit camp est une évocation à la fois poétique et familière d’un Québec rural et montagneux, où solitude rime avec liberté, et où l’homme, par sa simple cabane, affirme sa présence discrète dans l’immensité du territoire.

Musée Maritime de l’Islet

Devant un brise-glace emblématique, un enfant présente une maquette de bateau, dans une scène à la fois frontale et expressive où Dumas unit transmission, mémoire maritime et attachement au Bas-Saint-Laurent.

Dans Musée maritime de L’Islet, Antoine Dumas réunit mémoire personnelle et patrimoine collectif en plaçant un enfant au cœur d’un paysage emblématique du Bas-Saint-Laurent.

Devant le majestueux brise-glace Ernest Lapointe, exposé sur le terrain du musée, l’enfant présente une maquette de bateau enfermée dans une bouteille — double hommage à la mer, à l’enfance et à la transmission. L’architecture du musée, reconnaissable à son toit mansardé et son petit clocher, occupe l’arrière-plan, tandis que le navire rouge et blanc, monument de la navigation québécoise, domine la scène comme une vigie du passé.

La composition, marquée par une forte frontalité et une stylisation nette des formes, illustre le style distinctif de Dumas : lisible, épuré et expressif. Le regard de l’enfant, tourné vers le spectateur, introduit une note d’intimité au cœur de ce paysage patrimonial.

À travers cette œuvre, Dumas conjugue avec tendresse le regard d’un observateur ému et celui d’un artiste fasciné par les symboles. La scène devient aussi la projection de sa propre fascination pour les engins — bateaux, locomotives, chars d’assaut… — qui peuplent son imaginaire visuel. Le geste ludique de l’enfant devient un acte de mémoire, et l’objet marin miniature reflète à la fois la grandeur du navire et l’héritage maritime du Québec.

Musée maritime de L’Islet est un tableau où se croisent histoire, imaginaire et territoire, dans une composition d’une grande clarté visuelle et d’une profonde humanité.

Partie de pêche

Moment suspendu au bord de l’eau, cette scène lumineuse et stylisée capte avec précision la quiétude concentrée qui précède une partie de pêche, où la simplicité du geste révèle toute la poésie du plein air.

Dans Partie de pêche, Antoine Dumas saisit un moment de calme et de concentration juste avant le départ. Trois figures s’apprêtent à monter dans une embarcation accostée au quai, tandis qu’une autre chaloupe, déjà lancée, se profile au loin. Le geste est simple, quotidien, mais le peintre en extrait toute la densité silencieuse du rituel.

La toile est remarquable par sa luminosité. La surface de l’eau, très claire, occupe presque tout l’espace, diffusant une lumière douce mais omniprésente. À l’intérieur même de cette clarté, Dumas parvient à faire surgir des reflets encore plus brillants, jouant avec des nuances très proches pour créer des contrastes subtils. Ce traitement révèle une grande maîtrise technique : il ne s’agit pas d’un éclat ponctuel, mais d’une lumière structurante, qui modèle l’espace sans le saturer.

Les formes sont réduites à l’essentiel. Les coques, le quai, les silhouettes, les gilets de sauvetage — tout est stylisé, construit avec rigueur, dans une palette vive mais contenue : bleu, vert, orange, rose. En bas de la composition, une bordure végétale introduit un contrepoint organique aux lignes droites du quai et des embarcations.

Partie de pêche évoque avec simplicité un loisir estival familier, où la préparation fait partie intégrante du plaisir. Sans narration appuyée, Dumas met en valeur la clarté de l’air, l’organisation visuelle du rivage et le rythme tranquille d’une activité de plein air qui conjugue détente, méthode et attention.

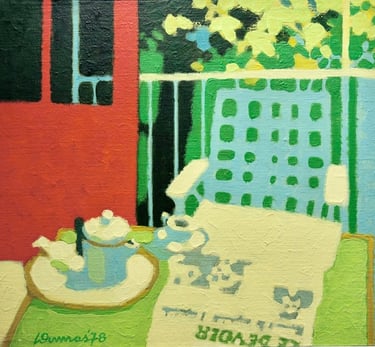

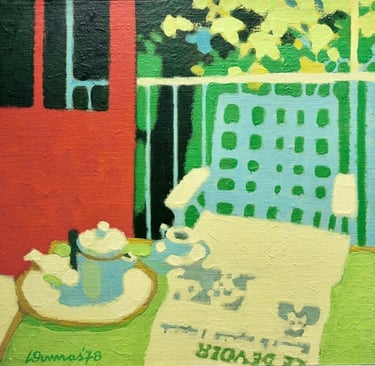

La petite galerie

Dans un décor simple et lumineux, cette scène de galerie fleurie transforme un moment de calme en nature morte habitée, où objets familiers et détails québécois esquissent un art de vivre à la fois réfléchi et poétique.

Avec La petite galerie, Antoine Dumas livre une scène d’une grande simplicité en apparence, mais riche de nuances sensorielles et intellectuelles. Il s’agit de l’une des rares natures mortes de l’artiste, où les objets du quotidien prennent une valeur presque symbolique. Sur une galerie fleurie, baignée d’une lumière estivale, une table accueille une théière, une tasse, et un exemplaire ouvert du journal Le Devoir. En face, une chaise vide semble inviter le spectateur à prendre place dans ce havre de calme.

La composition, centrée autour de la table, utilise les contrastes de couleurs franches — vert tendre, bleu turquoise, rouge vermillon — pour créer une atmosphère vive mais apaisante. Les ombres projetées, les feuillages stylisés et le mobilier modeste évoquent les plaisirs simples d’un matin tranquille : lire, observer, savourer.

Le journal, Le Devoir, ancre la scène dans une réalité québécoise cultivée et engagée, où l’art de vivre se conjugue avec celui de penser. Ce détail, apparemment anodin, confère à l’œuvre une densité intellectuelle discrète, mais bien présente.

En réduisant les formes à l’essentiel et en éliminant toute anecdote superflue, Dumas parvient à capter l’essence d’un moment suspendu, à la fois familier et poétique. La petite galerie devient ainsi un espace intime, presque méditatif, où le quotidien se fait tableau.

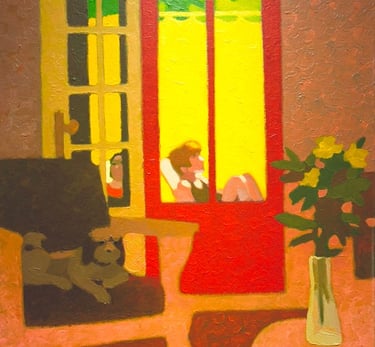

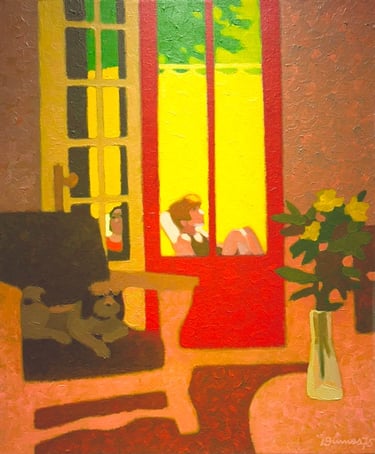

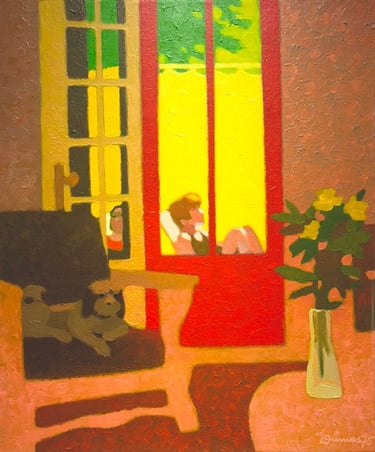

Un bel été

Dans une maison baignée de lumière, cette scène intime mêle intérieur et extérieur pour célébrer, avec tendresse et simplicité, un moment suspendu de l’été où la vie familiale devient souvenir lumineux.

Dans Un bel été, Antoine Dumas célèbre avec tendresse la douceur d’un après-midi estival, saisi dans l’intimité d’un intérieur ouvert sur la lumière du dehors. À l’arrière-plan, l’une des filles de l’artiste est représentée assise sur la terrasse baignée de soleil, discutant avec une femme (son amie ? Sa mère ?) dont on aperçoit le reflet dans une des vitres de la porte ouverte. À l’intérieur, un petit chien repose sur un fauteuil, tandis qu’un vase de fleurs trône sur une table ronde, complétant cette scène paisible du quotidien.

La composition met en tension l’espace clos et le grand air, la fraîcheur de l’intérieur et l’éclat vibrant de l’extérieur. Dumas organise la toile autour de lignes simples — notamment celles de la porte-fenêtre — et d’aplats de couleur vive : rouge vermillon du seuil, jaune des murs, vert tendre du feuillage. Cette stylisation confère à l’ensemble une atmosphère à la fois familière et onirique.

Par cette évocation discrète mais pleine d’affection de sa propre fille, le peintre insuffle une dimension autobiographique à l’œuvre. Un bel été devient ainsi non seulement un instantané de bonheur tranquille, mais aussi un portrait intime, une mémoire familiale transposée dans la lumière.

En sublimant un moment ordinaire, Antoine Dumas nous rappelle la beauté fragile des jours simples, habités par la présence aimée et la lumière complice de l’été.

Biographie

Antoine Dumas (1932-2020)

Né dans le Vieux-Québec en 1932, Antoine Dumas s’impose comme une figure marquante de l’illustration et de la peinture contemporaine au Québec. Diplômé de l’École des beaux-arts de Québec en 1958, il débute comme designer publicitaire avant de se consacrer à l’illustration et à l’enseignement. Professeur à l’École des beaux-arts puis à l’Université Laval, il joue un rôle déterminant dans la formation de plusieurs générations d’artistes en communication graphique et en illustration.

Son œuvre picturale, nourrie entre autres par un séjour de perfectionnement à San Francisco à la fin des années 1960, a été présentée dans de nombreuses expositions individuelles et collectives dans plusieurs grandes villes au Québec et ailleurs dont Montréal, Toronto et New York. On lui doit également plusieurs réalisations emblématiques : timbres-poste, murales, affiches et sérigraphies qui font partie du patrimoine visuel canadien. Il était parmi les artistes représentés dans la projection originale du Moulin à images de Robert Lepage dans le Vieux-Port de Québec en 2008.

Membre de l’Académie royale des arts du Canada et membre honoraire de la Société des graphistes du Québec ainsi que de l’Association des illustrateurs et illustratrices du Québec, Dumas a reçu de nombreuses distinctions, dont celle de Membre de l’Académie des Grands Québécois de la Chambre de commerce et de l’industrie du Québec métropolitain. Ses œuvres picturales se retrouvent dans de prestigieuses collections publiques et privées, notamment celles du Musée national des beaux-arts du Québec, de Loto-Québec et de grandes entreprises canadiennes.

À la fois peintre, illustrateur et pédagogue, Antoine Dumas a marqué le paysage culturel par une pratique alliant rigueur, imagination et engagement social, contribuant à la reconnaissance de l’illustration comme discipline artistique à part entière.

Remerciements

et crédits

La Ville de Québec tient à remercier les collaborateurs de l’exposition

Antoine Dumas – En parallèle.

Commissaire invité

Cyrille-Gauvin Francoeur

Collaboratrice à la recherche et à la conception

Caroline Dumas

Graphisme

Émilie Dumas

Assistance technique et muséologie

Marielle Côté et Martin Bouchard

Cette exposition a été réalisée par la Ville de Québec en collaboration avec la Maison Hamel-Bruneau. Elle bénéficie du soutien de la famille Dumas ainsi que de prêteurs privés et institutionnels, dont la Maison Simons.

L’équipe souhaite exprimer sa gratitude à l’ensemble des partenaires et collaborateurs qui ont rendu possible la présentation de cette rétrospective consacrée à Antoine Dumas.

© Cyrille-Gauvin Francœur, 2025